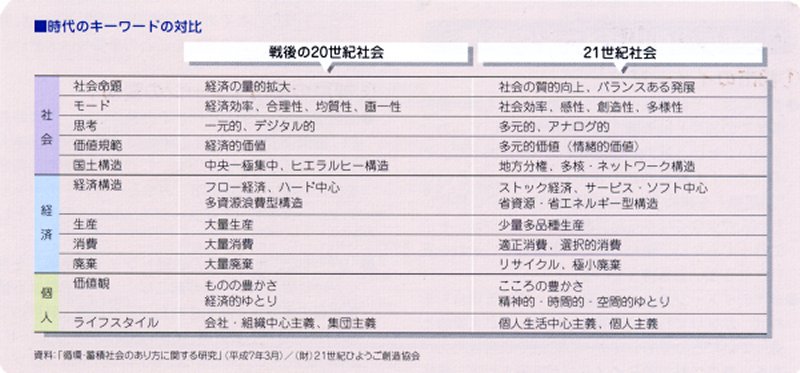

社会の潮流が大きく変化するなかでは、的確に時代のキーワードを把握しておく必要があると考え、まず本提案書では、提案に向けた共通認識として、前提となる最低限の社会の潮流について整理することとした。

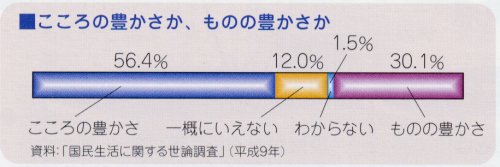

人々の価値観やライフスタイルは、生産中心の量的価値重視から、「安全・安心・ゆとり」をキーワードとする人間中心の質的価値重視へと変化しており、これまでの「ものの豊かさ」に代わり、「こころの豊かさ」が人々の生活の豊かさの指標となりつつある。特に、老後の生活に豊かさや生きがいを求める傾向は、今後ますます強くなるものと思われる。

また、市民活動としてボランティアやNGO・NPOといった自発的な活動も活発化してきたことに加え、女性の社会進出が急速に拡大してきたことにより、男女の固定的な性別役割分担にとらわれない考え方が一般的になってきた。

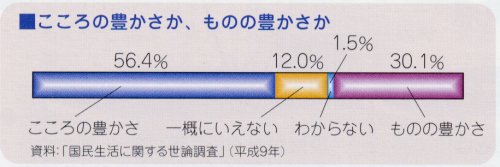

一方、ライフスタイルの面でも、I・U・Jターンによる地方志向が高まるなど、経済的なゆとりより精神的・時間的・空間的なゆとりを求めて趣味など余暇生活を重視する、というような会社・組織中心主義から個人・家族生活中心主義へという傾向が強まってきた。

21世紀に入ると、ますます核家族化や世帯の小規模化が進み、伝統的な家族関係や地域コミュニティといった従来の人間関係の基礎的な単位も大きく変化することは確実である。そのなかで、これまでとは異なった多様な家族、自由で新しいコミュニティなど、例えば価値観やライフスタイルが似た家族を集めて形成されるコーポラティブハウス(共同住宅)に代表されるような、従来の血縁や地縁に限られない新たな人間関係や地域社会のあり方も展開されつつある。

都市型住宅の切り札として、静かなブームを呼んでいる。ヨーロッパを中心に広く普及し、ドイツでは全住宅の約10%、スウェーデンでは約20%、ニューヨークでも約20%がコーポラティブハウスである。

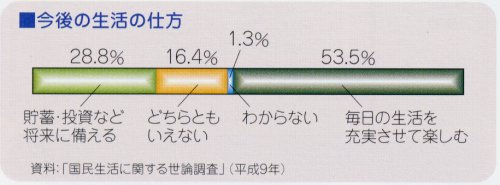

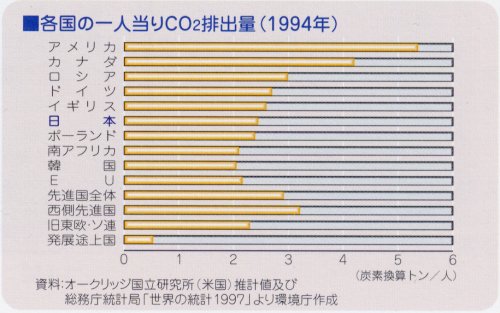

これまでわが国をはじめ世界の先進国が行ってきた大量消費及び大量廃棄型のライフスタイルに加え、今後発展途上国が資源消費型の開発が続けば、地球温暖化をはじめとする地球環境問題がますます進行し、食料や資源・エネルギー問題が表面化する時代がやってくる。今年度行われた「地球温暖化防止京都会議」での議論のように、地球環境保全と循環型資源利用を推進するための国際的な環境政策の協調がますます欠かせなくなっていく。

また、経済分野においては、アジア全体の経済発展により、わが国産業は世界的な大競争時代への対応を求められていたが、3年前に起こった「阪神・淡路大震災」により神戸市をはじめとする被災地域では、その問題点が一気に顕在化することとなった。同地域では、わが国の他地域に先駆けて、たくましい産業社会を復活するとともに、地球時代にふさわしい次世代型の産業社会を目指す必要が生じている。

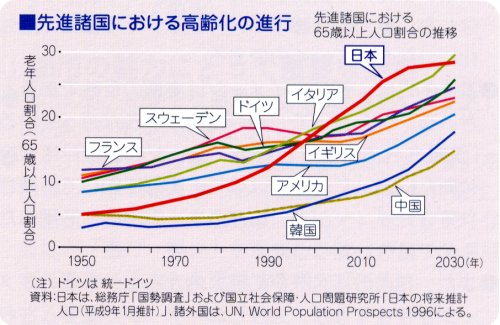

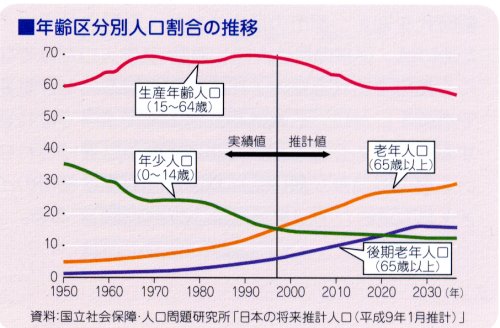

21世紀を直前にして、わが国には空前の超高齢社会が訪れようとしている。

高齢化の主な原因は、子供の減少(少子化)が急速に進んでいることであるが、現在のわが国の出生率は、半世紀で人口を半減させ、約千年で日本人が地球上から消滅するといわれるほど、異常な事態を迎えている。兵庫県における長期シミュレーション結果でも、県の定住人口は2010年頃をピークに減少に転じるとされている。

超高齢社会は、様々な悪影響を及ぼすことが予想される。例えば、経済面では少子化による労働力の減少と女性化及び高齢化が同時進行し、労働供給ができなくなるとともに、消費市場の縮小や投資意欲の低下などにより経済成長を阻害する。また、製造業をはじめとする産業の空洞化がますます進む。社会保障の面では、受給者が激増する一方で負担者が減少するため、国民一人当たりの負担額が増大するとともに、医療や福祉関連のマンパワーの確保がますます難しくなり、医療・福祉水準の低下が免れない。

![]()

![]()